「小説家になろう」で大人気連載中の痛快ファンタジー作品『剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですけど!?』が10月にGAノベルより刊行されます。年中麦茶太郎先生、イラストのりいちゅ先生のタッグで贈る、可愛くて最強すぎる超天才9歳児ローラちゃんの大活躍がはやくも書籍化です!

あらすじ

「私は戦士学科で剣士になりたいんです! 」

一流の剣士を目指す少女ローラは、わずか9歳で冒険者学校に合格。「剣士の友達がたくさんできたらいいな」と期待に胸を膨らませる――。

そして迎えた入学式の日。彼女は剣の適性値測定で驚異の107点を記録。並みの生徒は50~60なので、ローラは間違いなく剣の天才だ。ところが、ついでに魔法の適性値も測ったところ……

なんと全属性9999!!

本当は剣士になりたいのに!

前代未聞の圧倒的数値に学園中が大騒然。魔法学科へ即・転籍決定♪

本人の願いとは裏腹に、ローラは超天才魔法使いとしてすくすく急成長!

あっという間に魔法学科のどの先生よりも強くなってしまい……というお話です。

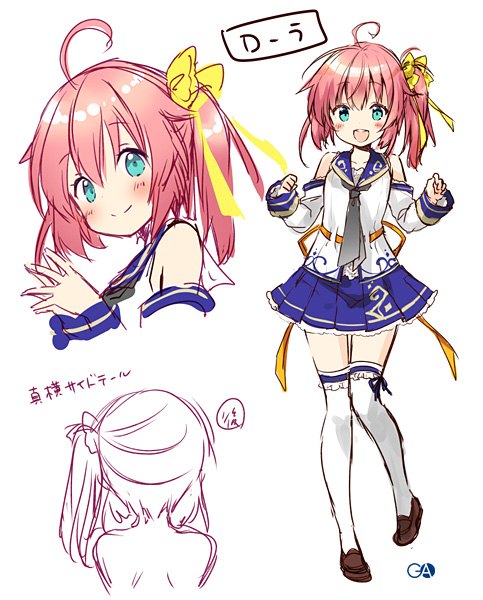

イラストは原作のファンでもある、りいちゅ先生がご担当!魔法適性9999の主人公ローラちゃんをこんなに可愛くデザインしていただきました。

伝説的な剣士を両親にもつ彼女は、いまよりもっと幼い頃から剣術の手ほどきをうけてきた剣のエキスパートです。ところが潜在能力を数値化してみると、意外にも魔法使いとしての才能がありあまっていたからさあ大変!という状況に追いこまれます。もちまえの素直さや、邪念のない9歳児ならではの価値観で、どんな状況でも前向きに楽しんでしまえるのもローラちゃんの才能のひとつです。

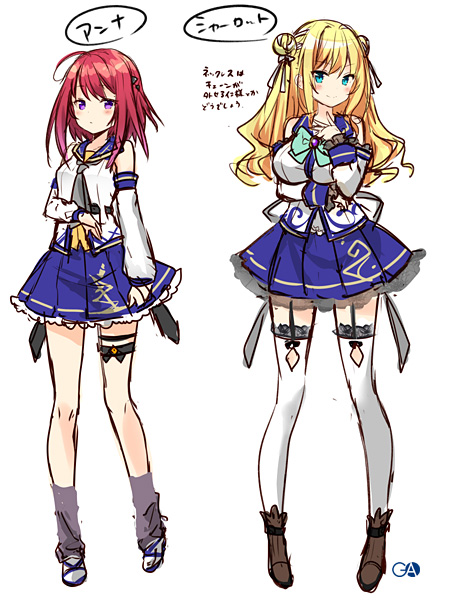

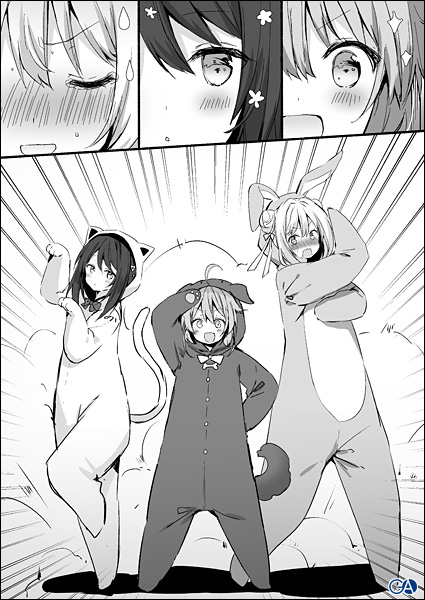

原作ファンなら気になる、親友のシャーロットとアンナもご覧のとおりばっちりです! 魔法科のシャーロット、戦士科のアンナはちょっぴり制服も違いますね。

この2人もローラちゃんに負けず劣らずの人気を誇るキャラクターです。3人がそろったシーンは、微笑ましくて、可愛くて、読んでいるだけで頬がゆるんじゃいます!仲良し女の子たちのキャッキャウフフな魅力がバーンとはじける!! そんな原作の楽しいシーンも書籍版にはしっかり収録しています。

もちろん原作の見所のひとつ「パジャレンジャー」も登場! 謎に包まれた彼女たちの正体とは……!?

そんな「剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですけど!?」は、

10月15日に全国書店で発売になります!

2016年四半期ランキングで堂々3位に輝いた超人気WEB作品を、書籍版でもぜひご堪能ください!

ご予約はこちらから受付中です。どうぞよろしくお願いいたします!